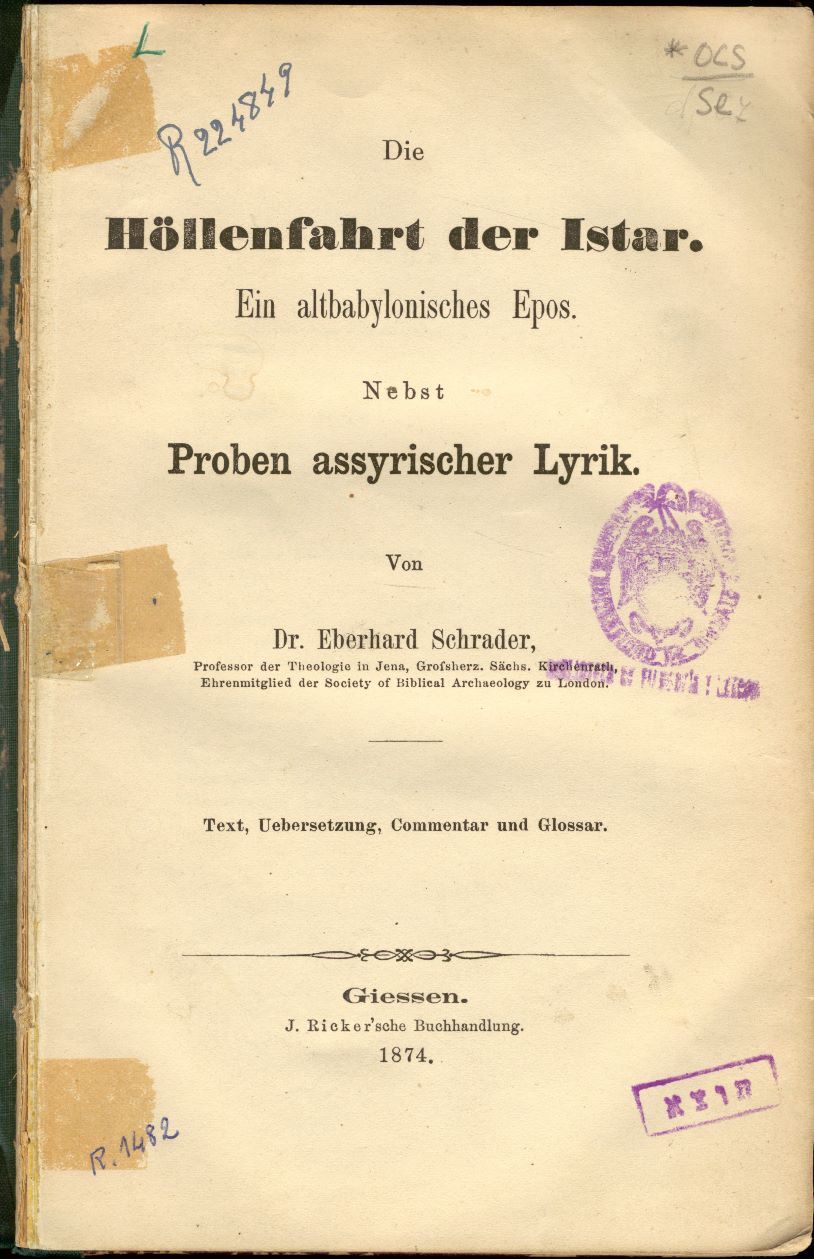

Die Höllenfahrt der Istar : ein altbabylonisches Epos ; nebst Proben assyrischer Lyrik

Ver datos completos ↓

- Tipo

- libro

- Fecha

- 1874

- Formato

- image/jpeg

- application/pdf

- Idioma (código)

- ger

- Otro título

- Ishtar's descent to the nether world

- Titular de los derechos

- Universidad Complutense de Madrid

- Núm. páginas

- 153 p

- Miniatura

- https://patrimoniodigital.ucm.es/r/thumbnail/473254

- Notas

- Ex libris en hebreo. - Ingresó en la Biblioteca Histórica procedente de la Facultad de Filología en 2017. - Encuadernación de cartón

- Derechos de acceso

- Ver todo fichas con este valorCC BY 4.0

- Colección de la edición

- Impresos (Siglo XIX)

- Impresor

- Schrader, Eberhard, 1836-1908

- Lugar de publicación

- Giessen

- Signatura

- BH FLL 49052

- Identificador BUC

- 5330598164

- Idioma

- Alemán

- Europeana Type

- TEXT

- Europeana Data Provider

- Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid